"Поди и разберись!.."

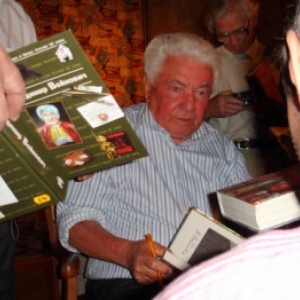

Владимиру Федоровичу Башмачникову, известному ученому-аграрию, почетному президенту АККОР - 70 лет

К своему юбилею Владимир Федорович написал необычную книгу «Основные вехи, события, дела. Краткий автобиографический отчет перед родственниками и соратниками».

Башмачников щедро рассказывает о людях, значимых в его жизни. Тут и выдающийся полевод Мальцев, и академик Тихонов, и коллеги по науке, работе в АККОР. Но, судя по повествованию, все же ключевая фигура в становлении автора как личности - дед по материнской линии Николай Андреевич Васильев.

До коллективизации Васильев был крепким хозяином, но достаток шел в его семью не столько от земли (17 десятин), сколько от шорного ремесла. Может быть, поэтому Николай Андреевич не участвовал в прокатившемся в тех краях кулацком восстании, и виселица его миновала. Дед не сопротивлялся и коллективизации - покорно сдал землю и рабочий скот. «Однако сам себя он в колхоз не сдал, - подчеркивает автор, - остался свободным мастеровым и до почтенной старости зарабатывал на жизнь изготовлением добротной и красивой сбруи как для рабочих лошадей, так и для «выезда».

В доме деда прошло детство будущего ученого. Именно Николай Андреевич, пишет Башмачников, повлиял на его выбор, куда идти учиться. Перевесил интерес к философии и к экономике сельской жизни. «Пойди и разберись, - напутствовал дед, - зачем у нас, крестьян, все отобрали в 30-м. После того, как всех загнали в колхозы, крестьяне стали не те - ленивее, беззаботнее. Это плохо кончится».

Понятно, что внук, побывавший на уборке урожая в целинных краях - на Алтае, возвращаясь в Свердловск, в университет, первым делом проведывает именно деда Николая. Трудовой семестр для студента Башмачникова по уважительной причине затянулся до снежного декабря. Заболел управляющий отделением, и директор совхоза попросил приглянувшегося ему командира студенческого отряда поруководить обезглавленным коллективом. «То был, - пишет Башмачников, - может быть, самый значимый для меня университетский семестр».

«После первой рюмки, - вспоминает наш герой, - дед спросил, что удалось узнать за прошедший год по поводу пользы или вреда раскулачивания и коллективизации». На равных, как уже поработавший хоть и недолго, но на сложной управленческой работе, внук подтвердил справедливость дедовых слов о том, что в коллективном хозяйстве люди работают с низкой ответственностью и с ленивостью. «А вот как развернуться назад (выделено автором. - В.Ф.), я пока не узнал». Дед после второй рюмки потребовал: «Копай дальше и глубже!»

Вся дальнейшая история - это, по сути, действительно отчет о том, как исполнялся Башмачниковым дедов наказ. Будучи студентом, экономистом колхоза, занимаясь научной работой в Уральском университете, а затем во Всероссийском научно-исследовательском институте организации и оплаты труда в сельском хозяйстве, он с завидной настойчивостью копал одну и ту же тему - как вернуть крестьянину чувство хозяина. Даже названия курсовых, дипломной работы, а потом и тем кандидатской и докторской диссертаций говорят об этом. Вместе с такими же энтузиастами он участвовал в разработке безнарядной системы оплаты труда, организации так называемых «подрядных» трудовых коллективов.

Я помню, как во время многочисленных телевизионных “круглых столов”, что проходили в конце восьмидесятых годов, оппонентов и аудиторию удивлял смелыми неординарными высказываниями не известный дотоле широкой публике научный консультант экономического отдела ЦК КПСС Владимир Башмачников. Получив кабинет в здании на Старой площади, он не сдал себя номенклатуре. Гнул ту же дедовскую линию - о «явных преимуществах семейных крестьянских хозяйств перед волевым управлением сверху в рамках крупных госхозов и колхозов».

Когда, объясняя провалы земельной и аграрной реформы начала девяностых годов, ее противники заявляют сегодня о том, что реформаторы сами не знали, что творили, и отсюда, мол, все беды, хочется указать им на таких людей, как Владимир Федорович, на тех председателей колхозов и директоров совхозов - народных депутатов СССР и России, которые принимали тогда, без преувеличения сказать, прорывные законы о социальном развитии села, о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Их собственный жизненный опыт, научные исследования, опыт зарубежных стран, в которых удалось побывать, убеждали в том, что «ядром этой системы (так пишет Башмачников. - В. Ф.) должны быть звенья, коллективы, непосредственно работающие с землей и с животными... Это ядро должны окружать кооперативы, выполняющие вспомогательные и обслуживающие работы и образующие «периферию».

Люди, так густо населяющие книгу Башмачникова, шли на реформы сознательно, знали и понимали, что надо предпринимать. И об этом автор размышляет убедительно и подробно. За спиной его работа в Государственном комитете по земельной реформе (был такой, съела агрочиновничья, прости господи, свора). Встав во главе

АККОР, Башмачников посвятил фермерскому движению шестнадцать лет своей жизни. Рассказу об этом периоде в «Основных вехах» уделено немало страниц, а еще больше осталось, конечно, за кадром. Особенно тяжелыми были годы, когда пришедшие к власти менеджеры-прагматики (определение Башмачникова. - В.Ф.) полностью лишили фермерство государственной поддержки.

Подводя итоги своего автобиографического отчета, Владимир Федорович пишет:

«Сегодня в нашем кризисном сельском хозяйстве есть здоровое, излучающее положительную энергию ядро - реальное фермерство. И я убежден, что все сторонники фермерской работы и жизни на селе, все те, кто хоть что-нибудь полезное для фермерства сделал за годы тяжелого переходного периода, вправе если не гордиться, то хотя бы испытывать внутреннее удовлетворение от причастности к этому Богоугодному делу!»

Дай Бог каждому, отчитываясь о своей жизни, иметь право сказать такие слова и испытывать такие чувства.

Владимир Федорович! Поздравляем Вас с книгой и с юбилеем. Здоровья и бодрости. По-прежнему всегда рады видеть Вашу фамилию под публикациями на страницах нашей газеты. И ветераны, и молодежь «Крестьянина» помнят, что первый камень в основание нашего Издательского дома закладывали Вы, еще при советской власти, выделив на регистрацию независимого крестьянского издания немалые по тем временам деньги - тысячу рублей. И напутствие помним: «Копайте глубже!»